ISTAT aggiorna gli indicatori demografici per il 2024: prosegue l’inverno demografico

ISTAT ha pubblicato il 31 marzo scorso il consueto aggiornamento annuale degli indicatori demografici per l’Italia che certificano il cosiddetto inverno demografico che sta attraversando il nostro Paese

Prosegue, infatti, il calo della natalità e della fecondità, con quest’ultima che nel 2024 è pari a 1,18 figli per donna, al di sotto del minimo di 1,19 del 1995, anno in cui erano nati 526mila bambini, contro i 370mila del 2024. Contestualmente le famiglie continuano a veder diminuire il numero dei propri componenti: la loro dimensione media scende in 20 anni da 2,6 componenti agli attuali 2,2 (media 2023-2024). Il dato positivo è la crescita della speranza di vita, pari a 83,4 anni, quasi 5 mesi di vita in più rispetto al 2023. Sul fronte dei flussi migratori, si segnala invece il forte aumento delle emigrazioni per l’estero, con 191mila persone che hanno lasciato il nostro paese (+20,5% sul 2023), delle quali 156mila riguardano cittadini italiani che espatriano (+36,5%), mentre aumentano i neo-cittadini italiani: sono 217mila le acquisizioni della cittadinanza italiana concesse a cittadini stranieri residenti in Italia, valore che supera il precedente massimo di 214mila raggiunto nel 2023.

Queste e altre dinamiche che interessano l’Italia da alcuni anni hanno portato nel 2024 a un assottigliamento tutto sommato contenuto della popolazione, grazie al saldo migratorio che compensa in parte il calo demografico e il saldo naturale negativo. Prosegue però l’invecchiamento degli italiani, con poche nascite rispetto al passato, maggiore sopravvivenza, migrazione con l’estero che riguarda principalmente giovani adulti in età lavorativa. Si assottiglia in particolare la popolazione convenzionalmente considerata in età lavorativa (15-64 anni), principale sostenitrice, oltre che dei flussi contributivi del sistema di welfare, del carico di assistenza e cura di cui necessitano le fasce d’età pediatrica e geriatrica.

La Toscana nel panorama nazionale

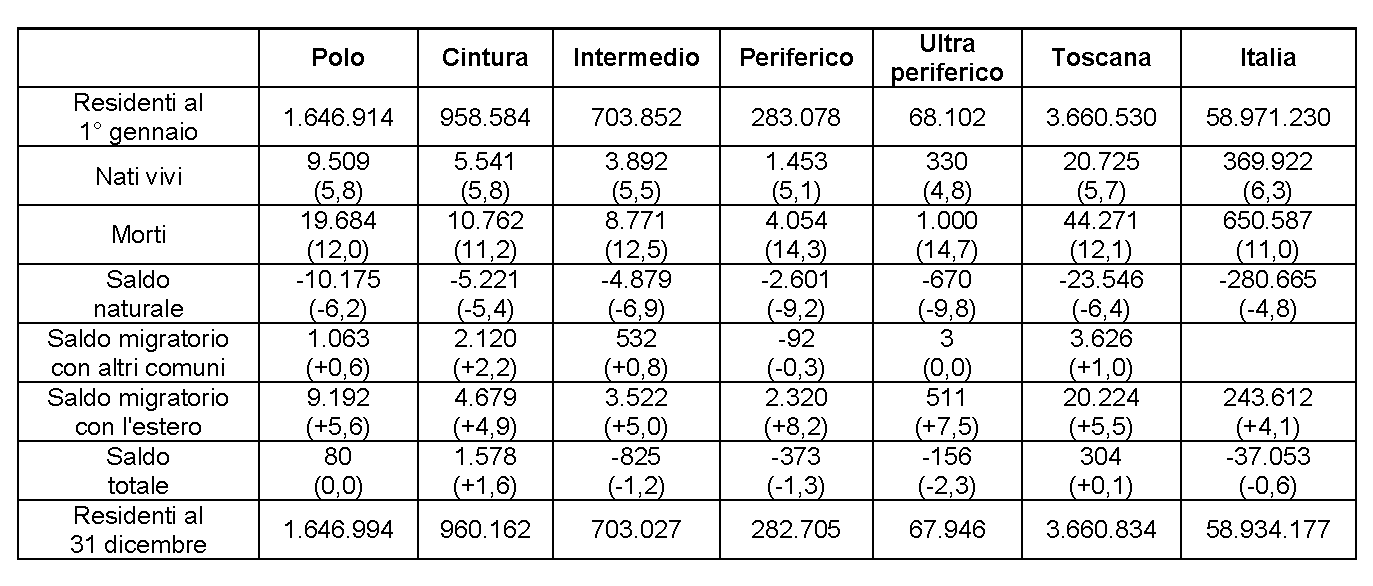

La Toscana nel 2024 non vede variare molto il proprio quadro rispetto all’anno precedente, ma solo perché ormai da anni è tra le regioni italiane che più si trovano rappresentate da questo scenario di inverno demografico. È infatti, insieme ad altre regioni del centro e del nord Italia, tra quelle più caratterizzate dall’invecchiamento e dal calo delle nascite osservato a livello nazionale, ma riesce a mantenere stabile il numero di residenti grazie alla maggiore capacità attrattiva rispetto ad altre regioni del sud. La popolazione toscana, infatti, resta sostanzialmente quella dell’anno precedente e conta 3.660.834 persone (nel 2024 il dato era pari a 3.660.530 persone). A fronte del dato nazionale che segna una lieve diminuzione, pari a -0,6 per 1.000 abitanti, quindi, il saldo toscano conta circa 300 unità in più (Tabella 1). Questa sostanziale stabilità a livello complessivo non è però omogenea all’interno del territorio toscano, che mostra scostamenti diversi a seconda dell’area osservata. Adottando la classificazione dei comuni in poli (centri caratterizzati da un’ampia offerta lavorativa, di studio e di trasporti), comuni di cintura, intermedi, periferici e ultra-perifici (via via che ci allontaniamo dai poli) è evidente il proseguimento dello spopolamento delle aree ultra-periferiche e periferiche della regione, principalmente per un saldo naturale (nati-morti) fortemente negativo, a causa della maggior anzianità della popolazione. I comuni di cintura intorno ai poli sono invece quelli più attrattivi quando si considerano i flussi migratori da altri comuni. Tutte le aree hanno invece un buon saldo positivo con l’estero, in particolare le aree periferiche e ultra-periferiche, plausibilmente anche per la maggior offerta abitativi a prezzi accessibili.

Tabella 1. Bilancio demografico, per tipologia di comune - Valori assoluti e ogni 1.000 abitanti - Toscana e Italia, anno 2024 - Fonte: ISTAT

La popolazione di origine straniera rappresenta il 12% dei toscani, si tratta di poco meno di 440mila persone che risiedono nella nostra regione, quasi quadruplicate dalle 124mila del 2003. In Italia i residenti di origine straniera rappresentano il 9,2% e il peso relativo della popolazione immigrata segue un gradiente geografico da sud a nord del paese, legato essenzialmente all’offerta lavorativa che le regioni hanno. Nella nostra regione la provincia con la percentuale più alta si conferma Prato, dove i residenti di origine straniera rappresentano più di un cittadino su 5 (il 22,9%), seguita da Firenze (13,8%), mentre quelle con la percentuale più bassa si trovano sulla costa e sono Massa e Carrara (8,3%), Lucca (8,8%) e Livorno (8,8%). Anche internamente alla nostra regione il peso relativo della componente straniera segue evidentemente un gradiente dettato dall’offerta occupazionale.

Prosegue l’invecchiamento della popolazione e il calo della natalità

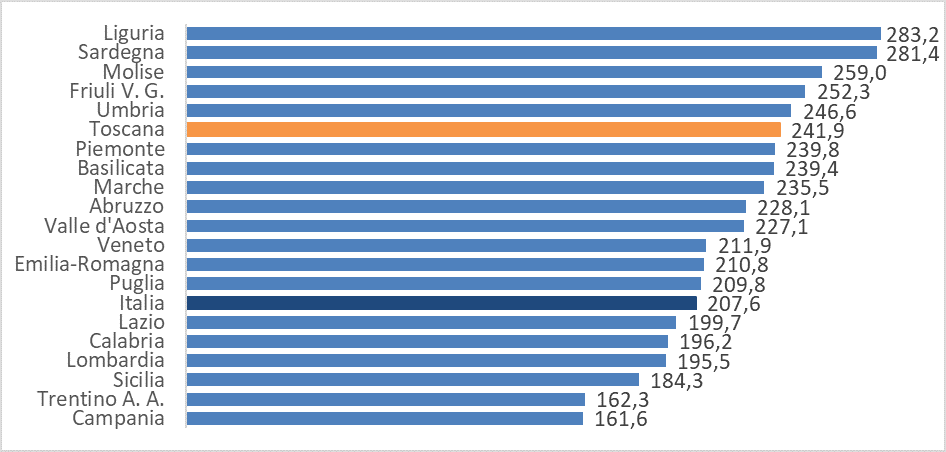

L’età media dei toscani sale a 48,2 anni (era 48 nel 2024), superiore alla media italiana, pari a 46,8 anni, e la nostra regione si conferma tra quelle con la percentuale più alta di anziani ultra64enni (26,7% vs 24,7% in Italia) e con l’indice di vecchiaia (anziani ultra64enni ogni 100 giovani under15enni) più alto: 241,9 vs 207,6 in Italia (Figura 1). Liguria, Sardegna, Molise, Friuli Venezia Giulia e Umbria sono le regioni con uno squilibrio tra anziani e giovani superiore a quello della nostra regione.

Figura 1. Indice di vecchiaia - Anziani d'età 65+ ogni 100 giovani d'età 0-14 anni - Regioni e Italia, anno 2025 - Fonte: ISTAT

Il peso rilevante della fascia d’età anziana ha tra i propri effetti anche quello di ridurre la natalità. Il calo delle nascite nel lungo periodo, infatti, è sì determinato dal calo della fecondità (numero medio di figli per donna), che comunque in Toscana nell’ultimo anno si mantiene stabile a 1,12 come nell’anno precedente, ma anche dalla progressiva riduzione nel numero dei potenziali genitori, a sua volta conseguenza della fecondità osservata nelle decadi passate. La popolazione femminile toscana nelle età convenzionalmente considerate riproduttive (15-49 anni) negli ultimi 20 anni è passata da 820.040 unità nel 1995 alle attuali 681.428, circa 139mila donne in meno, pari al -17% (-20% in Italia). La popolazione maschile, analogamente, da 827.716 unità a 712.601 (-14%).

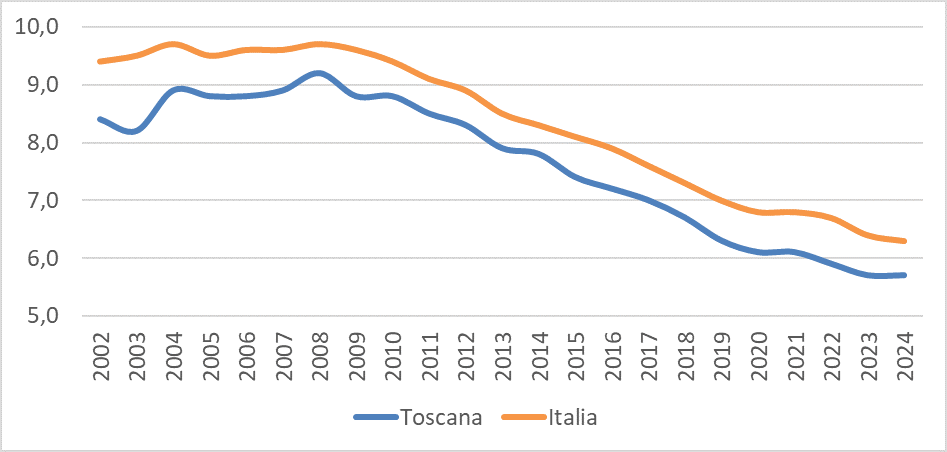

Nel 2024 i nati in Toscana sono stati 20.725, pari a 5,7 ogni 1.000 abitanti (6,3 per 1.000 in Italia). L’anno precedente i nuovi nati erano stati 20.875. Una riduzione del -0,7% quindi, a fronte del -2,6% osservato in Italia. Come detto invece la fecondità si mantiene stabile a 1,12 figli per donna nel 2024, come nell’anno precedente, ma è comunque in diminuzione nel lungo periodo (era pari a 1,41 nel 2008, picco più recente).

Figura 2. Tasso di natalità - Nuovi nati ogni 1.000 abitanti - Toscana e Italia, periodo 2002-2024 - Fonte: ISTAT

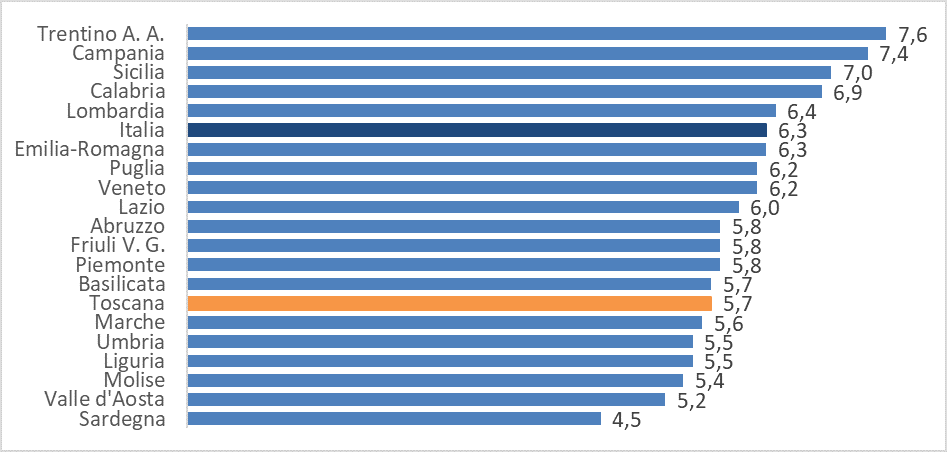

La minore diminuzione osservata nella nostra regione dal 2023 al 2024, rispetto a quella misurata per la media italiana, non comporta uno spostamento all’interno della graduatoria della natalità per regione. La Toscana si conferma al 7° posto tra quelle con la minore natalità in Italia, dopo Sardegna, Valle d’Aosta, Molise, Liguria, Umbria e Marche (Figura 3).

Figura 3. Tasso di natalità - Nuovi nati ogni 1.000 abitanti – Regioni e Italia, anno 2024 - Fonte: ISTAT

L’età media al parto ha raggiunto i 32,9 anni tra le donne toscane, rispetto ai 32,6 anni in Italia. In entrambi i casi si tratta di un +0,1 sul 2023. La posticipazione delle nascite ha un impatto ovviamente sulla fecondità e sull’arco temporale a disposizione dei genitori per la realizzazione dei propri progetti familiari.

La speranza di vita alla nascita risale e supera i livelli pre pandemia

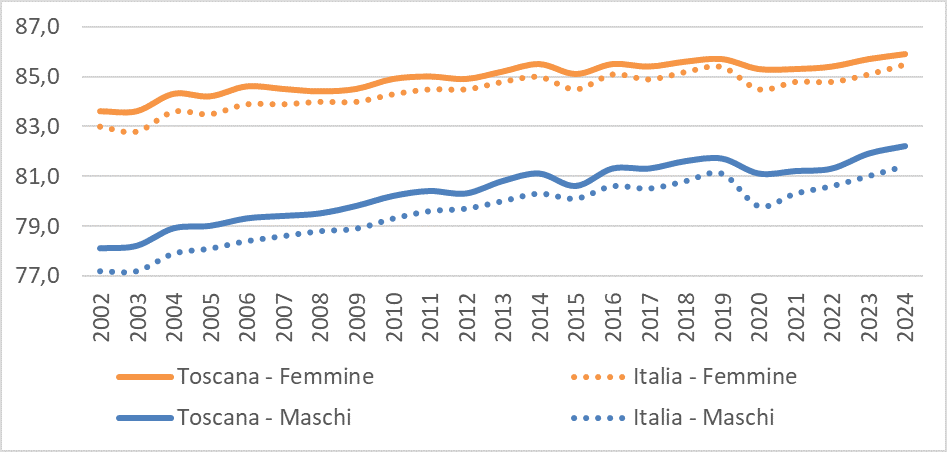

La buona notizia per il 2024 è rappresentata dalla forte ripresa della speranza di vita alla nascita, dopo gli anni della pandemia da Covid-19, caratterizzati da un abbassamento deciso per gli eccessi di mortalità che si sono susseguiti dal 2020 al 2022 (Figura 4). In Toscana l’indicatore raggiunge gli 84 anni, dagli 83,8 del 2023, e supera anche il dato 2019 (83,6 anni). La speranza di vita maschile raggiunge gli 82,2 anni, quella femminile gli 85,9 anni, con un amento di 0,2 anni rispetto all’anno precedente in entrambi i generi. In Italia l’incremento è stato di 0,4 anni, raggiungendo gli 81,4 anni per gli uomini e 85,5 anni per le donne, valori che si confermano comunque inferiori a quelli toscani.

Figura 4. Speranza di vita alla nascita, per genere - Toscana e Italia, periodo 2002-2024 - Fonte: ISTAT

Il calo della mortalità, che ha portato a questa forte ripresa della speranza di vita, nella nostra regione si era già osservato nel 2023, per questo il confronto con l’anno precedente mostra una variazione più contenuta. A fronte di una diminuzione, a livello nazionale, di 20mila decessi (circa il 3% in meno del 2023), nel 2024 i decessi in Toscana sono stabili, 44.271 (pari a 12,1 ogni 1.000 abitanti) rispetto ai 44.254 del 2023. Nel 2022, ultimo anno di picco legato alla pandemia, i decessi in Toscana furono 48.903. Il tasso di motalità toscano è più alto della media italiana, pari a 11 per 1.000 abitanti, per la maggiore anzianità della struttura per età della nostra regione. Il numero di decessi tende strutturalmente a crescere perché più individui sono esposti al rischio di morte associato all’età. Correggendo il dato per l’età, la nostra regione è tra quelle con la minore mortalità in Italia: 8,6 decessi per 1.000 abitanti vs 9 decessi per 1.000 in Italia nel 2022 (ultimo anno disponibile pubblicato da ISTAT).

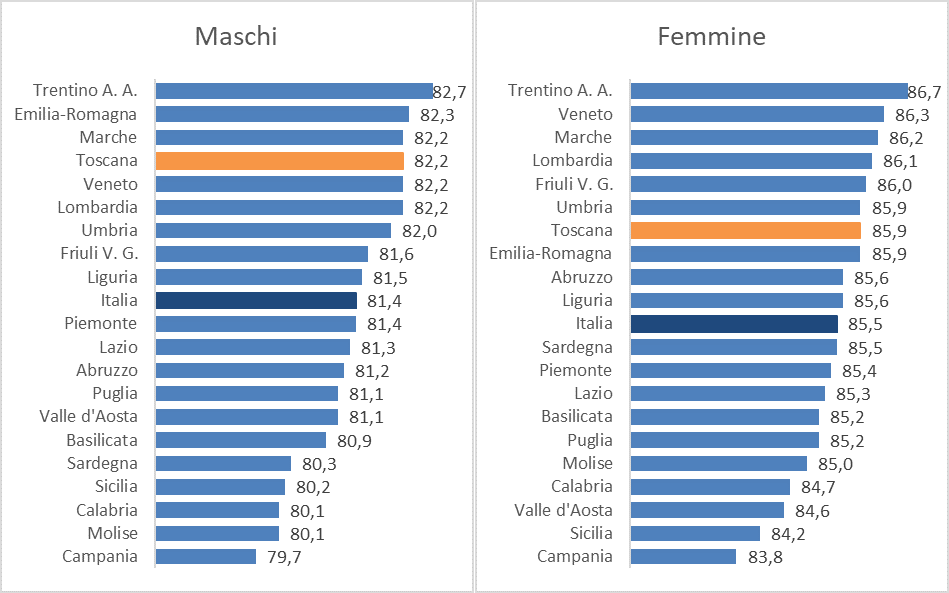

Tra le regioni italiane la Toscana è al 4° posto per la speranza di vita alla nascita maschile e al 7° posto per quella femminile (Figura 5). Entrambe le graduatorie sono guidate dal Trentino Alto Adige.

Figura 5. Speranza di vita alla nascita, per genere - Regioni e Italia, anno 2024 - Fonte: ISTAT

Si modifica la struttura per età, mettendo a rischio il sistema di welfare

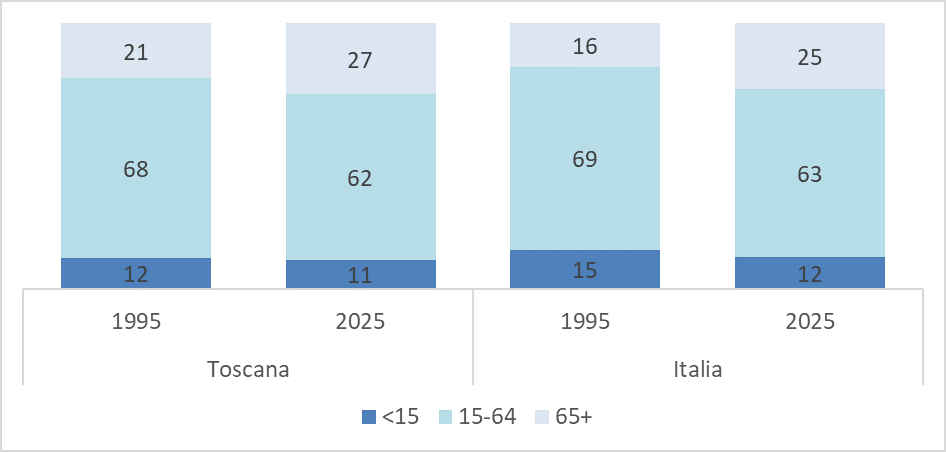

La combinazione di natalità e sopravvivenza nelle ultime decadi ha portato alla forte crescita della popolazione anziana e alla costante riduzione di quella giovanile, con la contestuale perdita di una larga parte di popolazione in età attiva, che passa dal rappresentare il 68% dei toscani (anno 1995) al 62% (dal 69% al 63% in Italia) (Figura 6). Questa riduzione, non essendo compensata da un aumento della fascia d’età più giovane, ma dall’aumento del peso relativo degli anziani, fa prevedere un peggioramento di questo quadro nei prossimi anni (sempre meno nuovi ingressi in età lavorativa). Tutto questo è avvalorato dalla composizione interna della popolazione in età attiva, che nel 1995 era equamente distribuita tra 15-39enni e 40-64enni (rispettivamente 51% e 49%), mentre adesso gli ultra quarantenni rappresentano il 60% (58,5% in Italia). Tra gli anziani aumentano invece gli ultra ottantacinquenni, dall’11% degli ultra64enni nel 1995 al 18% nel 2025, con un incremento di circa 100mila persone in termini assoluti (da 76mila a 177mila). Pur rappresentando di per sé un indice di buona salute, legato alla maggiore sopravvivenza media, l’aumento complessivo dei grandi anziani porta ovviamente con sé una maggiore domanda di assistenza che trova progressivamente sempre meno risposta dalla rete familiare e dalla popolazione in età attiva.

Figura 6. Popolazione residente per classe d'età - Valori percentuali - Toscana e Italia, anni 1995 e 2025 - Fonte: ISTAT

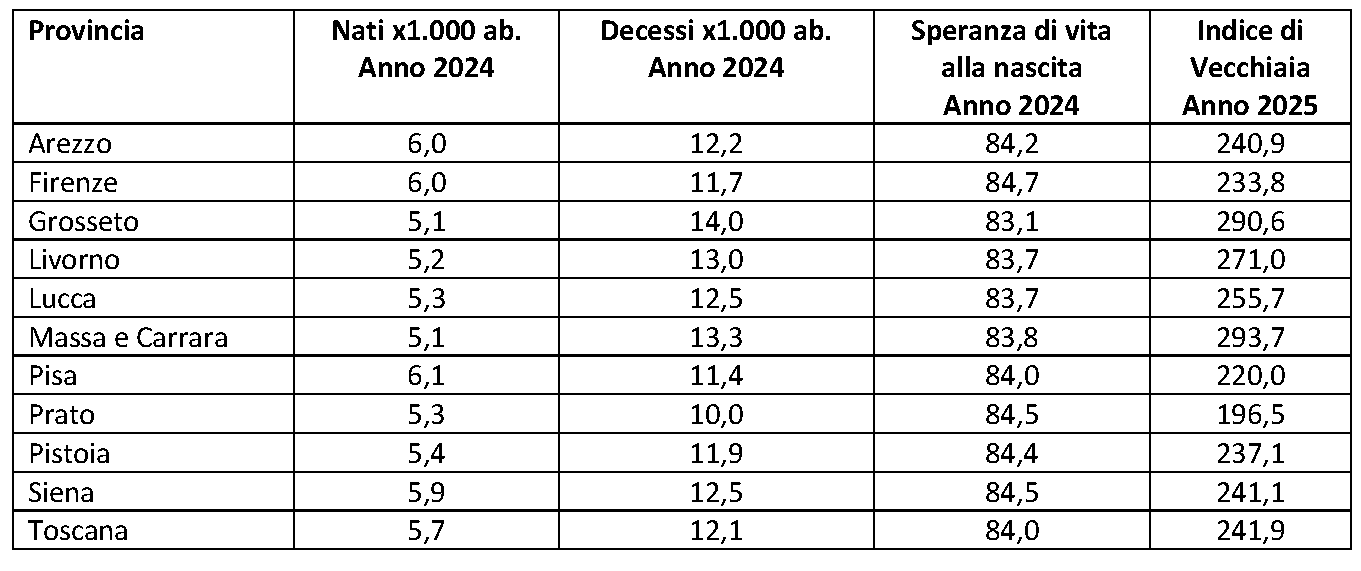

Tra le province toscane, quelle caratterizzate maggiormente dello scenario generale di invecchiamento e calo della natalità sono quelle costiere di Massa e Carrara, Grosseto e Livorno (Tabella 2). In queste tre province, insieme a Lucca, si rilevano i livelli di natalità più bassi, la struttura per età mediamente più anziana, e i livelli di mortalità più alti in regione. Come visto in precedenza, queste provincie sono anche quelle meno attrattive dal punto di vista degli spostamenti e dei flussi migratori.

Tabella 2. Indicatori demografici - Nuovi nati e decessi per 1.000 abitanti, speranza di vita alla nascita, indice di vecchiaia (anziani 65+ anni ogni 100 giovani 0-14 anni) - Provincie e Toscana - Fonte: ISTAT

Conclusioni

Gli indicatori demografici presentati misurano fenomeni caratterizzati da un’ampia latenza, che difficilmente modificano lo scenario da un anno all’altro. Per questo motivo le conclusioni che possiamo trarre dalla lettura di queste misure non si discostano da quelle già ampiamente riportate negli aggiornamenti degli anni precedenti.

Possiamo senz’altro certificare, per la Toscana come per l’intero paese, la permanenza del cosiddetto inverno demografico, che, sulla base dell’attuale struttura per età della popolazione residente, non sembra destinato a terminare nell’immediato futuro.

La fascia d’età adulta continua ad assottigliarsi e anche al suo interno è sempre più spostata verso l’età più alta. Pur auspicando almeno un mantenimento dell’attuale propensione a fare figli, il minor numero di persone in età riproduttiva non consentirà di ritornare ai livelli di natalità osservati ormai oltre 15 anni fa. Occorre, per tentare perlomeno di limitare l’ormai costante riduzione dei nuovi nati, lavorare per cercare di aumentare la propensione a fare figli, con interventi che agiscano sui fattori che ostacolano questa scelta, siano essi di tipo economico (precarietà, bassi salari, aumento del costo della vita e delle abitazioni, costi degli asili nido), o lavorativo (scarsa flessibilità, mancanza di parità nei congedi parentali tra uomini e donne, difficoltà nel conciliare lavoro e vita familiare).

Contestualmente, i giovani attualmente inseriti nei percorsi scolastici non avranno, considerandone la numerosità, la capacità di sostituire totalmente la quota di persone che usciranno dall’età lavorativa e contributiva nei prossimi anni, mentre gli anziani, sempre di più in numero e sempre più spostati su soglie d’età superiori agli 85 anni, comporteranno una domanda di assistenza sempre più pressante, con il conseguente, atteso e ampiamente previsto dagli addetti ai lavori da diversi anni, rischio di tenuta dell’attuale sistema di welfare.

Inoltre, è fondamentale riconoscere il clima di sfiducia nel futuro che le nuove generazioni stanno sperimentando, influenzato da fattori globali quali le guerre e il cambiamento climatico. Studi recenti evidenziano ad esempio che oltre l'80% dei giovani europei è preoccupato per l'impatto del cambiamento climatico, con molti che ritengono che i governi e le aziende non stiano facendo abbastanza per affrontarlo. Questa ansia climatica sta influenzando decisioni cruciali nella vita dei giovani, tra cui la scelta del luogo in cui vivere, la carriera da intraprendere e persino la decisione di avere figli.

Alla luce di queste considerazioni, è opportuno valutare l'implementazione di politiche di immigrazione programmate, mirate ad aumentare il numero di ingressi nel Paese. L'incremento dei flussi migratori, specialmente di giovani lavoratori, potrebbe contribuire a contrastare il declino demografico, mantenere la dimensione della forza lavoro, migliorare il rapporto di dipendenza tra le età e generare benefici fiscali positivi. Tuttavia, è essenziale che tali politiche siano accompagnate da misure volte a garantire l'integrazione sociale ed economica dei migranti, nonché da investimenti nelle infrastrutture e nei servizi pubblici, al fine di sostenere una crescita demografica equilibrata e sostenibile.

A cura di:

Francesco Profili, Fabio Voller - Agenzia regionale di sanità della Toscana